历时三年,丁伟倾心力作《设计管理》正式发布!

作者:kiki 发布时间:2023-04-21 15:02

访问量:888

作为设计师,

丁伟在不断进行设计管理的实践,

探索“大设计”发展之路。

作为大学老师,

丁伟讲述了十年《设计管理》课程,

不断推进对设计和设计管理的认知。

历时三年,

丁伟将这些实践和学术探索的理解

融入到《设计管理》一书中,

试图构建与设计管理有关的新知识图谱,

从而让设计在更宽广的维度发挥更大价值!

新设计语境下的设计管理

我对设计管理的认知主要来自我的二个角色,设计师和大学老师。

2002年开始创立专业的设计顾问团队--木马设计,从一个仅有几人的小组成长为中国十佳工业设计公司,在这个过程中,通过服务众多企业积累了大量设计管理实践经验;同时,在华东理工大学为本科生、研究生教授设计管理课程,对设计管理有进一步的思考和理论探索。

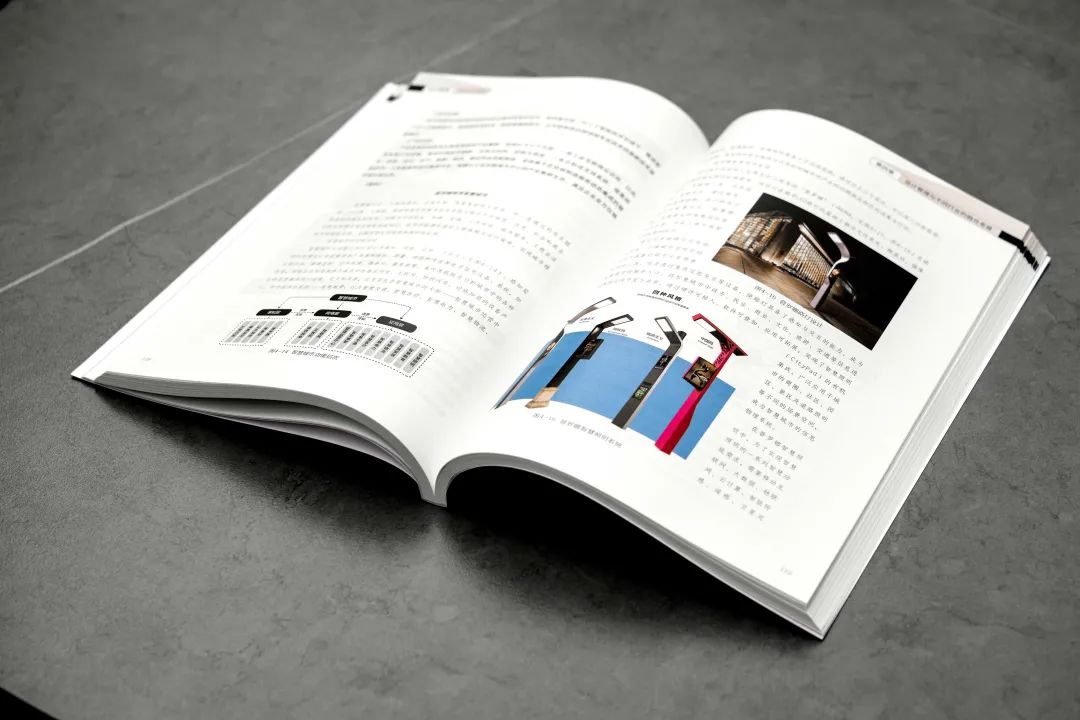

《设计管理》这本书本质上在探索设计与设计管理之间的相互关系,以实现设计的最大价值为出发点,通过对设计管理的基本理论进行阐述,对设计管理与企业经营关系、各国的设计管理进行研究,对设计管理与不同行业的融合以及整合性产品创新流程进行实践探索,系统地向读者介绍了设计管理的理论与实践应用,对设计专业的学生、设计师以及广大企业管理者正确理解设计管理,正确选择设计策略,有效利用设计资源以实现设计价值最大化具有较好的启发作用。

“大设计”趋势的实质是设计内容变的越来越广,涉及到的跨领域知识越来越宽,需考虑到的因素越来越多。当然,对设计者管理设计的能力要求也越来越高。随着全球经济一体化进程的不断加快,各国之间产业分工合作趋势已不可逆转,很多设计领域的有识之士提出“设计立国”、“设计强国”的观念,一些学者纷纷呼吁“鼓励自主创新”国策的制定,将“中国制造”转换为“中国创造”,以提升我国在国际产业合作链中的地位。身处于民族复兴的进程中,强化“放大的设计”观念,研究与传播现代设计管理思想,对于设计行业水准的整体提升,以及中国产品竞争力的提高将起着至为关键的作用。随着产业的变迁,设计管理的理念与对象也在发生深刻变化,其中有六个趋势是值得关注的:

六是设计管理的范式从单一转向多元。随着企业发展范式的不断进化,设计管理的模式更加多元化,以适应不同企业的管理范式。比如,“小米”的设计管理组织是扁平化的,更加强调设计生态;而“腾讯”主张的是管理极简化;“海尔”提倡自主经营体和员工创客化。这些企业都是各自领域的创新代表,他们的设计管理模式也在不断的变化和发展之中。

《设计管理》目录:

第一章 设计与设计管理

第一节 设计的概念及作用

第二节 从设计到设计管理

第三节 设计管理概述

第二章 设计管理与企业经营

第一节 企业设计战略管理

第二节 设计目标管理

第三节 设计程序的管理

第四节 企业设计系统管理

第五节 设计质量管理

第六节 知识产权管理

第三章 世界各国的设计管理发展

第一节 德国的设计管理

第二节 英国的设计管理

第三节 美国的设计管理

第四节 北欧的设计管理

第五节 意大利的设计管理

第六节 日本的设计管理

第七节 中国的设计管理

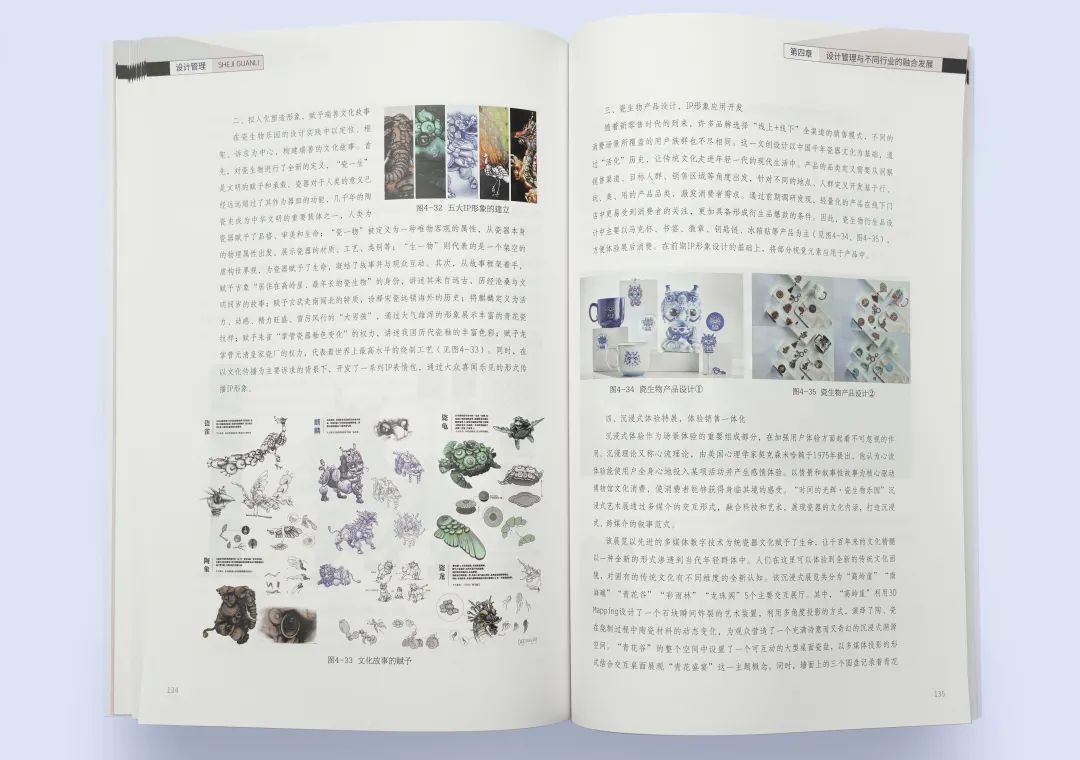

第四章 设计管理与不同行业的融合发展

第一节 新零售-新需求引领消费模式升级

第二节 新智能-新技术定义下的下一代产品原型

第三节 新出行-新场景定义绿色出行交通工具设计

第四节 新文艺-新理念驱动文化产品创新

第五节 新生活-新态度引领新消费

第六节 新装备-新智造变革传统产业

第五章 整合性产品创新流程

第一节 四链融合与七步创新

第二节 洞察-需求与机会的挖掘

第三节 定义-目标与价值的确认

第四节 开发-核心功能与业务

第五节 设计-产品与服务的共生

第六节 工程-数据转化与实施

第七节 量产-供应链整合与管理

第八节 传播-营销及数字化推广

第六章 设计管理的未来

第一节 产业的发展趋势与设计方法的改变

第二节 设计管理的挑战与机遇

第三节 设计管理的趋势

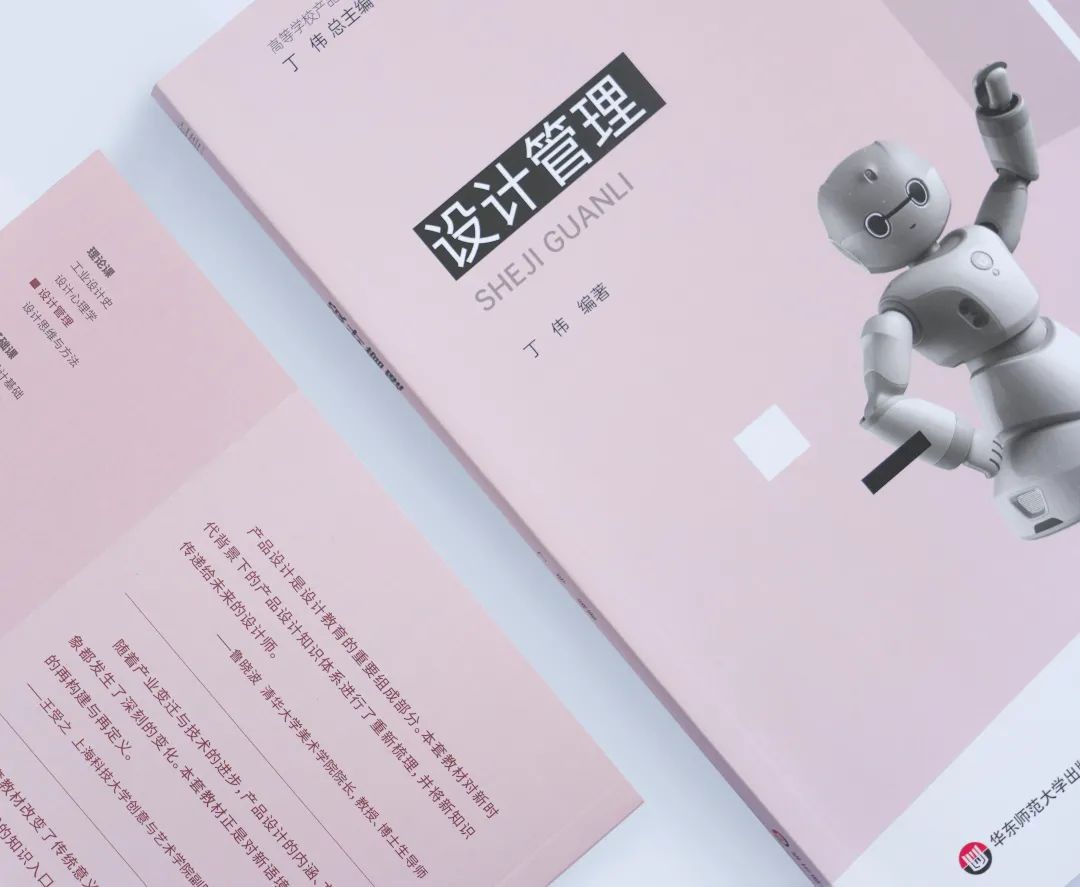

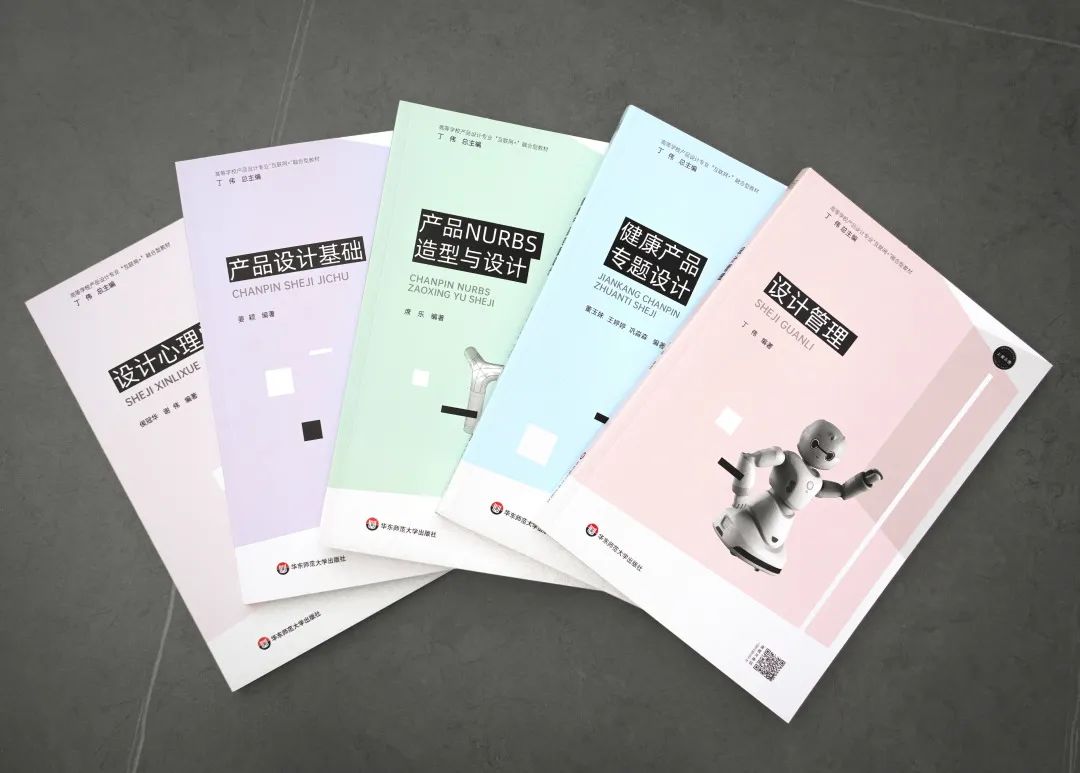

《设计管理》

是丁伟主持推动的26本设计教材中的一本,

这套丛书试图构建

新时代语境下的设计知识图谱,

它们彼此相连,

共同构筑

基于产教融合和科艺融合的独特学术景观!

丛书总序:

当代设计范式的转变

二十一世纪,我们进入万物互联的新时代,以互联网、云计算、大数据和人工智能等数字技术为核心的新一轮技术和产业变革在时刻改变着世界。产业范式在此背景下发生了翻天覆地的变化,从产品经济到信息经济再到服务经济,产业范式的转变进而带动设计范式的进化。在产品经济时代,设计关注物理逻辑;信息网络经济时代,设计强调交互行为逻辑;物联网时代,设计强调服务和系统逻辑。今天的设计在不断被放大,设计的对象从有形转变为无形,从个体转变为系统,产品设计、信息设计、服务设计、社会设计等都已经成为设计师的重要工作领域。

产业范式的转变带动设计范式的转变,进而引发设计教育模式的新一轮变革。在新文科、新工科的建设背景下,作为教育工作者,我们需要进一步厘清设计教育与技术、产业、社会之间的关系,才能反向定义我们需要培养什么样的人才。

在设计教育范式转变中,我们要深入地理解今天设计的“变与不变”。以问题为导向的设计思维逻辑和以用户为中心的服务对象是不变的。设计师善于“角色代入”,善于站在用户的角度去思考问题,设计师具有形象思维,善于将解决方案可视化,这种底层的设计逻辑是“不变”的;“变”的是我们的技能手段、知识体系等,如产品模型建构、产品制造工艺、表面处理方式等都会随着技术进步而发生很大的变化,设计师不但需要有基础的设计能力,还要有用户研究、计算机、管理科学、心理学等方面的知识背景,只有这样才能满足产业对设计人才的新要求。

正因为这些转变的持续发生,今天设计教育的理念、方法、场景、系统等都需要进行修正与重塑,这也是我们编撰此套丛书的初心。本套丛书试图重新建构新时代背景下产品设计、工业设计专业学生的知识体系,除传统设计知识外,从智能设计、设计管理、服务设计等角度切入,架起设计教育与变化的产业需求之间的桥梁。我们同样关注学生学习方式的转变,希望学生在完成一件工作的过程和场景中完成学习过程,而不是传统的“讲”和“听”。教材也不再是固化的知识的承载,而是通往新知识的入口,是线上线下立体学习方式的连接。

面向未来,我们将聚焦价值,持续探索设计与教育的本质,不断提升对变与不变的世界的认知。让设计教育与外界充分协同,与更多的资源流、信息流、知识流充分交互,进而产生“1+1>2”的效果,也是我们希望这套教材为大家带来的新价值!

「专家推荐」

产品设计是设计教育的重要组成部分。本套教材对新时代背景下的产品设计知识体系进行了重新梳理,并将新知识传递给未来的设计师。

——鲁晓波

清华大学美术学院前院长

教授、博士生导师

随着产业变迁与技术的进步,产品设计的内涵、方法与对象都发生了深刻的变化。本套教材正是对新语境下设计系统的再构建与再定义。

——王受之

上海科技大学创意与艺术学院副院长

教授、博士生导师

本套教材改变了传统意义上的学习方式,打通了学生进入新媒体时代的知识入口,逻辑结构严谨,内容翔实、系统且精准。

——何晓佑

南京艺术学院教授、博士生导师专家推荐

「专家委员会」

柳冠中

清华大学美术学院,责任教授、博士生导师

程建新

华东理工大学艺术设计与传媒学院教授、博士生导师

林 迅

上海交通大学设计学院,教授、博士生导师

朱 淳

澳门科技大学人文艺术学院,教授、博士生导师

范圣玺

同济大学创意学院,教授、博士生导师

郝凝辉

中央美术学院城市设计学院副院长、教授、博士生导师

赵志勇

上海师范大学美术学院,副院长

「作者简介」

丁伟